Holweck, Oskar

geboren 1924 in St. Ingbert

gestorben 2007 in St. Ingbert

Kategorie: Plastik, Grafik, Malerei

Künstler und Werk

Oskar Holweck war einer der wichtigsten Vertreter der Konkreten Kunst in Deutschland. Über seine eigene künstlerische Tätigkeit hinaus hat er als Lehrer an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk, am Fachbereich Design der Fachhochschule des Saarlandes und an der Hochschule der Bildenden Künste Saar Generationen von Studierenden prägend beeinflusst.

Um sein künstlerisches Schaffen zu umreißen, seien noch einmal zwei der "Kardinaldefinitionen" der Konkreten Kunst zitiert: 1930 schreibt Theo van Doesburg: "Das Bild soll mit rein bildnerischen Mitteln gestaltet werden, das heißt mit Flächen und Farben. Ein bildnerisches Element bedeutet nur sich selbst; folglich bedeutet das Bild ebenfalls nur sich selbst." (In: AC - Numéro d´Introduction du Groupe et de la Revue Art Concret; Die Grundlagen der Konkreten Malerei, Punkt 3). 1936 formuliert Max Bill: "Konkrete Kunst nennen wir jene Kunstwerke, die aufgrund ihrer ureigenen Mittel und Gesetzmäßigkeiten - ohne äußerliche Anlehnung an Naturerscheinungen oder deren Transformierung, also nicht durch Abstraktion entstanden sind." (In: Eduard Hüttinger, Max Bill. Zürich 1977, S. 61)

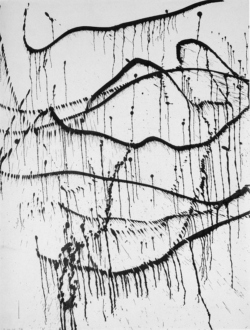

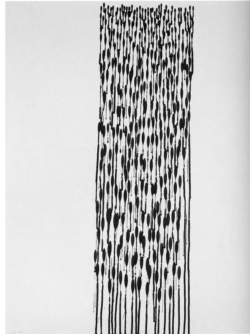

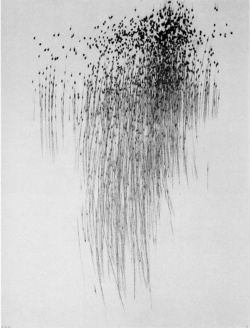

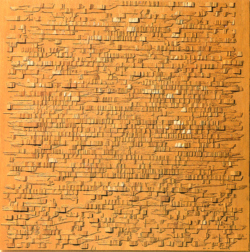

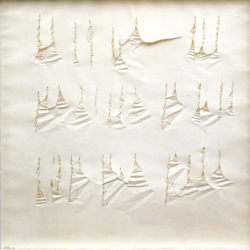

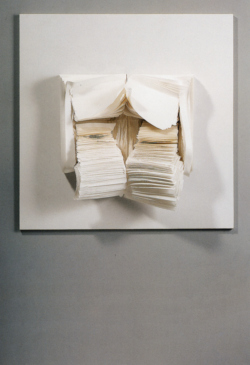

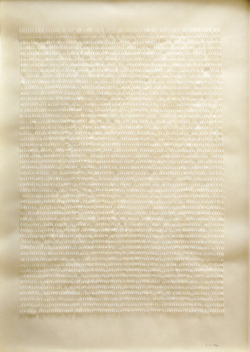

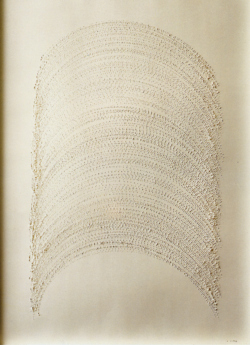

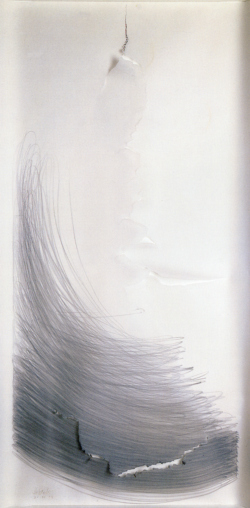

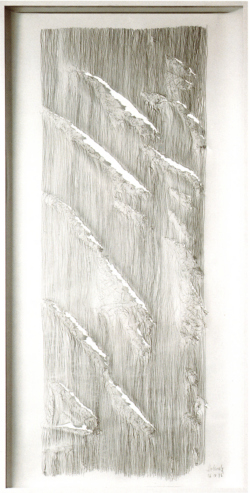

Auch Holweck geht es nicht um die Schaffung von Bildern, die für etwas anderes stehen, sondern um die Erforschung des Sichtbaren und um die Sichtbarmachung vorhandener Seinsbefindlichkeiten - um Sehen und Sehen können. Damit definiert sich sein Lebenswerk, in dessen "schaffendem" Teil er unermüdlich, akribisch, sich auf ein umgrenztes Gebiet bzw. Material - Papier - konzentrierend, nach möglichst vollständiger Erforschung strebte. Ob bei Tuschearbeiten (in denen er schwarze Tusche auf weißes Papier spritzen, tropfen oder darüber rinnen läßt), Reißobjekten, Buchobjekten, Papierkaskaden oder mehrschichtigen Klebecollagen, es ist immer erhellend und faszinierend das Entstehen dieser Arbeiten mitzuerleben oder gedanklich nachzuvollziehen.

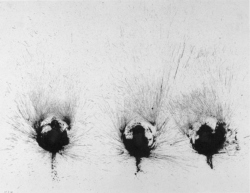

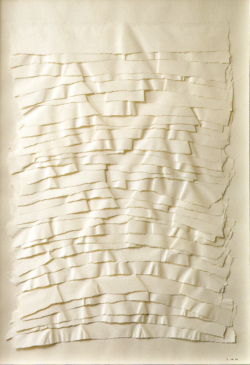

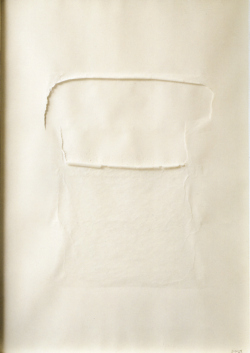

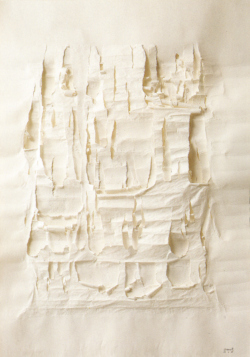

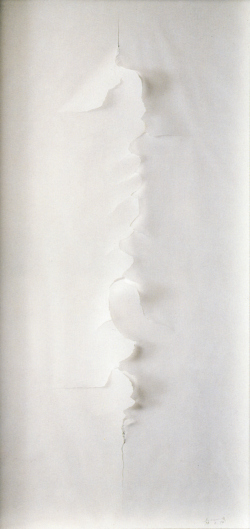

Die letztgenannte Werkgruppe ist hierfür exemplarisch. Holweck klebt hierbei zwei Kartons unterschiedlicher Stärke (Gewicht) mit gleichmäßigen Klebestrichen, in immer gleichem Abstand aufeinander und reißt die beiden Kartons nach dem Trocknen in gleichmäßig sich wiederholender Bewegung wieder auseinander. Faszinierend ist der Entstehungsprozess aber erst vom Ergebnis her. Die Beschreibung des Arbeitsvorganges sagt zum Ergebnis zunächst nur wenig. Bei Holwecks Arbeitsablauf ereignet sich viel mehr als die Verformung von Papier. Das schweigende Papier beginnt sich zu äußern, gibt Geheimnisse preis, läßt Blicke in den vielfältigen Kosmos der möglichen, d. h. potentiell vorhandenen Strukturen, der Formen, die im Material angelegt sind und durch die Intuition des künstlerischen Eingriffs offen gelegt werden. "Holweck (bringt) sein weißes Material zum Sprechen" (Ursula Giessler in der Saarbrücker Zeitung vom 11. 11. 1988). Aber er bringt sein Material eben zum "Sprechen" - diesem "Sprechen" muß man "zuhören", eine nicht eben leichte Aufgabe für den Betrachter. Es ist ein "Sprechen", dem Licht und Schatten zusätzliche Modulation geben: Antworten auf die Fragen nach den Geheimnissen der Form, die der Künstler dem Material stellt. Diese Antworten sind mitunter sehr leise: schmale Streifen der oberen Papierschicht lösen sich aus der schweigenden weißen Fläche, zart zerfasernde, gerissene Ränder sprechen von der neuen Freiheit eines Materialstreifens, dem verlorenen und wiedergefundenen Zusammenhang mit der vorherigen Ganzheit der Form. Allemal besitzen die Objekte ästhetischen Reiz - dieser aber ist nicht ihre wesentliche Aufgabe. Ihre wesentliche Aufgabe ist das Entbergen der inneren Befindlichkeiten von Materie, von verborgenen Strukturen, die Oskar Holweck ans Licht holt und durch das Licht formen läßt. Ohne dies kämen seine Objekte nicht über Dekoratives hinaus. Im Vergleich mit früheren Arbeiten läßt sich auch eine lyrischere Gestimmheit feststellen, weniger offensichtliche Dynamik, wie sie ältere Objekte zeigen. Leise und weniger Raum einschließend, wie Buchobjekte und Papierkaskaden, geben die beschriebenen mehrschichtigen Reißobjekte Auskunft über die Veränderung von Strukturen, beim Sichlösen, Sichbefreien und der Rückkehr in die Bindungen des Materials.

Auch die anderen Werkgruppen folgen im Grunde dem gleichen Prinzip: Beschränkung auf ein oder zwei Materialien (etwa bei Hinzunahme von schwarzer Tusche), die mit immer gleichartiger, sich wiederholender Bewegung erfolgende Einflussnahme des Künstlers auf seine Materialien (Auftropfen der Tusche, Kippen des Papiers, um die Tropfen fließen zu lassen; Abreißen der schichtig geklebten Bögen; das Ziehen eines Reissgitters aus Holzlatten und Nägeln über einen Papierbogen); die von Objekt zu Objekt einer Gruppe immer wieder gleichen Abläufe. Dabei bearbeitet Holweck sein Material nicht, um mit diesem etwas anderes außerhalb des Materials liegendes zu zeigen, sondern etwas im Material liegendes sichtbar werden zu lassen, "mit dem Ziel, ausschließlich das an Eigenschaften an einem Material zu zeigen, was es selber hergibt" - wie es der Saarbrücker Philosoph Dietfried Gerhardus beschreibt - und weiter: "In exemplifizierender Kunst, wie ich die künstlerische Arbeitsweise von Holweck (...) jetzt nennen möchte, wird an einem medienspezifisch bearbeiteten Material das gezeigt, was dann das Medium selbst ist, im besten Fall seine bezeichnenden Teile." (Dietfried Gerhardus, Erneuerung der Sprachlichkeit. Papier als künstlerisches Medium. In: Oskar Holweck. Arbeiten von 1956-1980. Galerie St. Johann. Saarbrücken 1980, o. S.)

Bei Holweck fasziniert nicht nur immer wieder die Konsequenz des Suchers und Finders bei der Erforschung des Vorhandenen und seiner Sichtbarmachung, hinzu tritt der immer wieder neue ästhetische Reiz der Arbeiten. "Kompromißlos besteht deshalb Oskar Holweck mit seinen Arbeiten in Papier darauf, uns unserer elementaren Orientierungen sinnlich gewiss zu werden. Seine künstlerischen Papiere pochen auf Handlungen des sinnlichen Erkennens und geben sich nicht damit zufrieden, daß ein Ei ohnehin wie das andere aussieht." (Dietfried Gerhardus, ebda.)

Michael Jähne

"Formen dem Papier entreißen." Beharrliche Arbeiten am Material: Oskar Holweck wird siebzig.

Gerissen, gestaucht, gefaltet, geknüllt - Worte, die einem einfallen, wenn von Oskar Holweck die Rede ist, der heute siebzig Jahre alt wird. Er gehört zu jenen raren Künstlern, die nicht darauf angewiesen sind, auf den Kunstmärkten in möglichst vielen Galerien präsent zu sein, um ihre Bedeutung nachzuweisen. Holwecks Arbeiten gehören seit den frühen sechziger Jahren, als er im Umfeld von ZERO auftauchte, zum festen Bestandteil der deutschen Kunst. Trotzdem ist er als Künstler ebenso leise, ja fast unauffällig geblieben, obgleich sich seine Arbeiten konsequent und beharrlich entwickelten. Bei wenigen Künstlern dieser Generation drängt sich der Eindruck der Kontinuität in einem Werk auf wie bei Holweck. Dabei ist es keineswegs so, daß er ein einziges Thema, eine Methode endlos variiert, wie das heute so gerne geschieht, im Interesse der "Wiedererkennbarkeit", die gleichsam zum Markenzeichen stilisiert wird.

Holwecks Werk weist einen großen Reichtum an Formen und Themen auf. Es fasziniert durch die Vielfalt der formalen Findungen, die aus einer bewußt eingeschränkten und kontrollierten Basis gewonnen werden. Die Arbeiten wurzeln im "Informel". Vor allem die frühen Tuschen mit konditionierten aber nicht kontrollierten Farbverläufen ordnen sich historisch in diesen Zusammenhang ein. Aber schon früh tritt das Interesse an nur einem Material, dem Papier, und weitergehend einer Farbe, Weiß, in den Vordergrund. Das Papier unterwirft Holweck einem Destruktionsprozeß, den er so bestimmt, daß Strukturen gewonnen werden, die nie mechanisch und damit wiederholbar werden. Holweck bringt damit einerseits die Materialität des Werkstoffes Papier gewissermaßen zu sich selbst, andererseits schöpft er das künstlerische Repertoire des Seriellen voll aus.

Bemerkenswert dabei ist, daß er zwar von den Erkenntnissen der rationalen und konstruktiven Kunst profitiert, seine Methoden aber stets so wählt, daß ein großer Spielraum für das Gestische wie für das maßvoll Dramatische erhalten bleibt. Trotz der in ihrer Materialwirkung "dramatischen" Eingriffe wirkt das Ergebnis nie theatralisch. Holweck überführt das gestische Moment der Kunst des Informel in einen beherschbaren Bereich der Struktur. Dabei wird immer darauf geachtet, daß ein großer und unmittelbar sich mitteilender sinnlicher Ausdruck erhalten bleibt. So kontemplativ und ruhig viele Arbeiten von Holweck erscheinen, ihnen eignet stets eine manifeste Kraft: Der künstlerische Prozeß ist die Freisetzung dieser Kraft, die in dem ruhenden Material verborgen ist. Das von Holweck bearbeitete Papier zeigt - neben seiner jedem vertrauten Widerspenstigkeit - plötzlich den ihm eigenen Materialcharakter, das der ästhetischen Manipulationen entgegengesetzt wird. In der Auseinandersetzung mit diesem Materialcharakter gewinnt Holwecks Kunst ihre Unverwechselbarkeit.

Aus dem kunsthistorischen Kontext der Gruppe ZERO ist Holweck schon relativ früh herausgewachsen, was auch mit seiner sehr bewußten Entscheidung für die "Provinz" zusammenhängt. Er hat seine saarländische Heimat nie verlassen und in Saarbrücken als Akademielehrer gewirkt. Vielleicht hat diese Zurückgezogenheit zu dem Eindruck der Kontinuität und der Konzentration beigetragen, die sein Werk heute dem Betrachter vermittelt. Jede Anbiederung an den Zeitgeist ist dieser Kunst ebenso fremd wie der Effekt um des Effekts willen. Mag sein, daß den Arbeiten von Oskar Holweck im schnellebigen Kulturbetrieb nicht immer der ihnen zukommende Rang eingeräumt wird. In der Kunstgeschichte ist er ihnen allemal sicher."

Hans-Peter Riese

aus: Oskar Holweck. Arbeiten 1956-1994. Katalog zur Ausstellung. Mittelstadt St. Ingbert (Hg.). St. Ingbert 1995. S. 8 f.

Biografie

-

1924geboren in St. Ingbert

-

1943-45Wehrdienst und Gefangenschaft

-

1946-49Studium der Malerei in der Meisterklasse Prof. Dr. Boris Kleint an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk, Saarbrücken

-

1949-51Studium an der Ecole des Arts Appliqués à l'Industrie und an der Académie de la Grande Chaumière, Paris/FR

-

1951-56Assistent von Prof. Boris Kleint an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk, Saarbrücken

-

1957-61Mitglied der neuen gruppe saar, Saarbrücken

-

1956-89zunächst Leiter der Grundlehre an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk, Saarbrücken, schließlich Leiter der Gestaltungslehre im Fachbereich Design an der Fachhochschule des Saarlandes

-

1966-70Grundlehreausstellung "Sehen" in Köln, Zürich, Middlesbrough, Manchester, London, Bristol, Glasgow, Birmingham und Saarbrücken

-

seit 1958alle Berufungen abgelehnt

-

seit 1958Beteiligung an den Ausstellungen der Gruppe ZERO

-

1960-61Mitglied der Nouvelle École Européenne, Lausanne/CH

-

1960-86Mitglied des Deutschen Werkbundes

-

1959 und 1972Einladung zur documenta (nicht gefolgt)

-

1972Verleihung des Titels Professor durch die Regierung des Saarlandes

-

1978Verleihung des Kunstpreises des Saarlandes

-

seit 1982Mitglied des Deutschen Künstlerbundes

-

1990Verleihung des Saarländischen Verdienstordens

-

1994Verleihung des Albert-Weisgerber-Preises für Bildende Kunst der Stadt St. Ingbert

-

2007gestorben in St. Ingbert

Einzelausstellungen

-

1961Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen

-

dato Galerie, Frankfurt a. M

-

1969Galerie Lichter, Frankfurt a. M.

-

1970Galerie m, Bochum

-

1971Galerie Wendtorf & Swetec, Düsseldorf

-

1972Galerie Wendtorf & Swetec, Düsseldorf

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

Galerie Haderek, Stuttgart

-

Galerie Heseler, München

-

Galerie 2, Stuttgart

-

Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus, Ludwigshafen am Rhein

-

1974Galerie Heseler, München

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

Galerie"2", Stuttgart

-

1975Folkwang-Museum, Essen

-

Galerie Elke Dröscher, Hamburg

-

Kunstverein Heidelberg

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

1976Galerie Utermann, Dortmund

-

1977Galerie Fesel, Wiesbaden

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

studio a, Otterndorf

-

Reuchlinhaus, Pforzheim

-

1978Reuchlinhaus, Pforzheim

-

Galerie Seuss, Dreieich

-

1979Galerie Swetec, Düsseldorf

-

Galerie Swetec, Griesheim

-

1980Studio Berggemeinde, Frankfurt a. M.

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

Galerie Hoffmann, Friedberg

-

Galerie Griesebach/Grewenig, Heidelberg

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

1981Galerie im Ganserhaus, Wasserburg a. Inn

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

1982Vertretung des Saarlandes beim Bund, Bonn

-

Galery 44, Kaarst

-

1984Galerie im Ganserhaus, Wasserburg a. Inn

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

Galerie Hotz, Karlsruhe

-

1985Moderne Galerie des Saarland-Museums, Saarbrücken

-

1986Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

Studio der Katholischen Hochschulgemeinde Gießen

-

Galerie Swetec, Düsseldorf

-

1987Galerie Hör, Nürnberg

-

Neue Stadtbibliothek, Neuss

-

1988Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

1989Galerie Mulda 2, Hamburg

-

1990Galerie Erhard Witzel, Offenbach

-

1992Galerie Erhard Witzel, Wiesbaden

-

Verbindungsbüro des Saarlandes bei der EU, Brüssel/BE

-

1994Ausstellung anlässlich der Verleihung des Albert-Weisgerber-Preises, Museum Sankt Ingbert

-

Galerie Gudrun Spielvogel, München

-

1995Museum Sankt Ingbert

-

1996Quadrat Bottrop - Josef Albers Museum, Bottrop

-

Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart

-

Galerie Mennonitenkirche, Neuwied

-

1997Studiogalerie des Saarland Museums

-

1998Galerie Franz Swetec, Griesheim

-

Hans-Reiffenstiel-Haus, Pfarrkirchen

-

Galerie Swetec, Düsseldorf

-

2004Einzelausstellung im Rahmen der Landeskunstausstellung "Kunstszene Saar 2004 - Im Augenblick", Stadtgalerie Saarbrücken

-

2005Galerie Palais am Festungsgraben, Berlin

-

2013"Oskar Holweck", Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

"Oskar Holweck – l’art au concret", mediArt, Luxembourg/LU

-

2021"Oskar Holweck – Reißreliefs, Tuschezeichnungen, Reißrelief-Objekte, Grafiken", Galerie Franz Swetec, Griesheim

-

2022"Oskar Holweck – Pioneer of Paper", Galerie Martin Kudlek, Köln

-

2023„Oskar Holweck – Meister der Reduktion“, Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach

Ausstellungsbeteiligungen

-

1946Rohrbach/Saar

-

1954Saarländische Künstler, Musée D' Art Moderne de la Ville de Paris/FR

-

1956Pfälzische Sezession, Stadtmuseum Ludwigshafen

-

1957neue gruppe saar, Galerie Bohn, Saarbrücken

-

1958neue gruppe saar, Saarlandmuseum, Saarbrücken

-

neue gruppe saar, Kulturhaus, Ludwigshafen

-

8. Abendausstellung VIBRATION, Quadrat Bottrop - Josef Albers Museum, Bottrop

-

Saarländische Künstler, Musée D' Art Moderne de la Ville de Paris/FR

-

1959neue gruppe saar, graphisches kabinett Saarbrücken

-

Galerie Renate Boukes, Wiesbaden

-

Nuove Tendenze Tedesche, Gallerie Pagani del Grattacielo, Mailand/IT

-

1960Azimuth, Mailand/IT

-

Städtisches Museum Morsbroich, Leverkusen

-

Cantatesaal, Frankfurt a. M.

-

"Lehrkräfte...stellen eigene Arbeiten aus", Staatliche Werkkunstschule Saarbrücken

-

ZERO, Formosa

-

Hessenhuis, Antwerpen/BE

-

1961Psychologisches Institut, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

-

Frankfurter Evangelisches Kirchengespräch, Frankfuert a. M.

-

Städtisches Museum Schloss MorsbroichLeverkusen

-

Galerie Kasper, Lausanne/CH

-

Kunstmuseum St. Gallen/CH

-

Städtisches Museum, Trier

-

Goldschmiede Dawo, Düsseldorf

-

dato-Galerie, Frankfurt a. M.

-

ZERO, Galerie a, Arnheim/NL

-

1962ZERO, Galerie Ad Libitum, Antwerpen/BE

-

ZERO, Internationale Galerie Orez, Den Haag/NL

-

ZERO, Stedelijk Museum, Amsterdam/NL

-

Galerie Seide, Hannover

-

Galerie Schindler, Bern/CH

-

Städtische Galerie, München

-

Galerie d, Frankfurt a. M.

-

1963ZERO, Galerie Diogenes, Berlin

-

ZERO, Museum Haus Lange, Krefeld

-

ZERO, IV. Internationale Kunstbiennale, San Marino/SM

-

"Europäische Avantgarde", Galerie d, Schwanenhalle des Römer Frankfurt a. M.

-

Studio f, Ulm

-

ZERO, Halfmannshof, Gelsenkirchen

-

1964ZERO, The New Vision Center Gallery, London/UK

-

Rohrbach/Saar

-

Antwerpen

-

ZERO, Philadelphia/USA

-

1965ZERO, Bern/CH

-

ZERO, Mailand/IT

-

ZERO, Venedig/IT

-

De Cordova Museum, Lincoln, Massachusetts/USA

-

1966Addison Gallery, Philipps Andover Academy, Andover, Massachusetts/USA

-

Kunsthalle, Bern/CH

-

Pavillon der Bundesrepublik Deutschland, Interorttechnika Moskau (Möbelausstellung), Sokolniki Park Moskau/UdSSR

-

Galerie M. E. Thelen, Essen

-

1967"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", auf Einladung der Städtischen Kunstgalerie Bochum, Prag/ČSSR

-

"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", Preßburg/ČSSR

-

"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", Brünn/ČSSR

-

"Kinetik", Volkshochschule, Köln

-

"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", Ljubliana/Jugoslawien

-

"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", Begrad/Jugoslawien

-

1968"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", Zagreb/Jugoslawien

-

"Kunst der Deutschen Bundesrepublik", Bukarest/RO

-

Galerie Ursula Lichter, Frankfurt a. M.

-

1969Pfalzgalerie Kaiserslautern,

-

ZERO, Galerie Isy Brachot, Brüssel/BE

-

ZERO, Galerie Lichter, Frankfurt a. M.

-

19704. Kölner Kunstmarkt (vertreten von Galerie Lichter, Frankfurt a. M.), Köln

-

Galerie M. E. Thelen, Essen

-

1971"Miniaturen 70 International", Galerie Christoph Dürr, Stuck-Villa, München

-

Galerie m, Bochum

-

1972Galerie Horstmann, Berlin

-

Galerie Wendtorf & Swetec, Düsseldorf

-

6. Kölner Kunstmarkt (vertreten von Galerie Lichter, Frankfurt a. M.), Köln

-

Galerie Teufel, Köln

-

1973"Zauber der Papiers", Frankfurter Kunstverein, Frankfurt a. M.

-

Galerie Wendtorf & Swetec, Düsseldorf

-

"Fisimatenten", Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

1974Institut of Contemporary Arts, London/UK

-

Galerie m, Bochum

-

Goethe Institut, Lyon/FR

-

Sammlung Lenz, Kronberg, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt a. M.

-

Galerie Falazik, Neuenkirchen-Soltau

-

1975Rheinisches Landesmuseum, Bonn

-

"Griffelkunst", Hamburg

-

neue gruppe saar, Städtisches Museum Simeonsstift Trier

-

Sammlung Lütze II, Singen

-

1976"24. Jahresausstellung des Deutschen Künstlerbundes", Multihalle, Mannheim

-

Art Basel 7' 76 (vertreten durch Galerie 2, Stuttgart), Basel/CH

-

Galerie Keller, Kempfenhausen

-

IKI (vertreten durch Galerie 2, Stuttgart), Düsseldorf

-

1977Galerie Wahlandt,Schwäbisch Gmünd

-

Landespavillon, Schloßgartenstraße, Stuttgart

-

Galerie d & c Mueller-Roth, Stuttgart

-

Galerie im Zwinger, St.Wendel

-

Galerie Heseler, München

-

Museum Haus Lange, Krefeld

-

"Deutsche Handzeichnungen heute", Rom, Neapel, Genua, Turin, Mailand, Padua, Triest/IT, Belgrad, Zagreb/Jugoslawien

-

IKM, Köln

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch-Gmünd

-

Oldenburger Kunstverein, Oldenburg

-

neue gruppe saar, Moderne Galerie des Saarlandmuseums, Saarbrücken

-

Israel Museum, Jerusalem/IL

-

1978neue gruppe saar, Kulturzentrum Prämonstratenserabtei, Pont-à-Mousson/FR

-

neue gruppe saar, Stadtheater, Remscheid

-

studio a, Otterndorf

-

Messe Hannover (BBC-Stand), Hannover

-

Art Basel 9' 78 (vertreten durch Galerie Swetec), Basel/CH

-

Museum of Art, New Orleans/USA

-

1979"Deutsche Handzeichnung heute", Kabinett Grisebach/Grewenig, Heidelberg

-

10. Westdeutsche Kunstmesse (vertreten durch Galerie Swetec), Köln

-

Galerie Loer, Frankfurt-Altniederurdel

-

ZERO, Kunsthaus Zürich/CH

-

"Deutsche Handzeichnungen heute", Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

Künstlergemeinschaft, Wasserburg/Inn

-

IKM (vertreten durch Galerie Wahlandt und Galerie Swetec), Köln

-

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen/BE

-

"30 Jahre Kunst in der Bundesrepublik", Städtisches Kunstmuseum Bonn

-

1980Galerie Tilly Haderek, Stuttgart

-

Art Basel 11' 80 (vertreten durch Galerie Hoffman/Friedberg), Basel/CH

-

Galerie Hoffmann, Friedberg

-

Deutscher Künstlerbund, Hannover

-

"Papier als künstlerisches Medium", Heildelberger Kunstverein, Heidelberg

-

IKI (vertreten durch Galerie Wahlandt), Düsseldorf

-

1981"Papier als künstlerisches Medium", Galerie 44, Kaarst

-

"Relief Konkret", Heidelberger Kunstverein, Heidelberg

-

"Das Papier ...", Leopold-Hoesch-Museum, Düren

-

"Relief Konkret", Moderne Galerie, Saarlandmuseum, Saarbrücken

-

Art Basel 12' 81 (vertreten durch Galerie Swetec), Basel/CH

-

"Relief Konkret", Kunstverein Konstanz

-

"Papier als künstlerisches Medium", , Kunstverein Wolfsburg

-

Deutscher Künstlerbund, Nürnberg

-

Moderna Galerija, Ljubliana/Jugoslawien

-

IKM (vertreten durch Galerie Wahlandt), Köln

-

"Kunst für den Bund", Städtisches Museum Bonn

-

"Papier als künstlerisches Medium", Städtisches Museum Schwäbisch Gmünd

-

1982"Relief Konkret", Heidelberger Kunstverein, Heidelberg

-

Museum Kunstpalast, Düsseldorf

-

Galerie Swetec, Düsseldorf

-

Art Basel 13' 82 (vertreten durch Galerie Hoffmann, Friedberg und Galerie Prinzen, Kaarst), Basel/CH

-

"Papier als künstlerisches Medium", Moderne Galerie, Saarlandmuseum, Saarbrücken

-

Wasserburg/Inn

-

Deutscher Künstlerbund, Museum Kunstpalast, Düsseldorf

-

"Kunstsituation Saar", Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl

-

IKI (vertreten durch Galerie Wahlandt, Stuttgart, Galerie Swetc, Düsseldorf und Gallery 44, Kaarst), Düsseldorf

-

1983ZERO, Galerie Heseler, München

-

Gallery 44, Kaarst

-

Galerie Swetec, Griesheim

-

Musée desarts décoratifs, Lausanne/CH

-

2. Triennale der Kleinplastik, Schwabenlandhalle, Fellbach

-

"Zeichnen Konkret", Pfalzgalerie Kaiserslautern

-

Galerie Wahlandt, Schwäbisch Gmünd

-

Stuttgart, Kunsthaus Schaller (ZERO)

-

"10 Saarländische Künstler", Heluan Universität, Kairo und Museum of Modern Art, Alexandria/EG

-

IKM (vertreten durch Galerie Swetec), Köln

-

Deutscher Künstlerbund, Berlin

-

Museum Bellerive, Zürich/CH

-

Musée-Château d' Annecy/FR

-

1984"Zeichnen Konkret", Kunstverein Freiburg

-

"Oskar Holweck und Guy Houdin", Hanna Feldmann Galerie, Bern/CH

-

Gallery 44, Kaarst

-

Galerie im Zwinger, St. Wendel

-

Galerie Löhrl, Mönchengladbach

-

1985Haus der Redoute, Bonn-Bad Godesberg

-

Salzburger Museum Carolino-Augusteum, Salzburg/AT

-

Ulmer Museum, Ulm

-

Deutscher Künstlerbund, Hannover

-

Sammlung Lütze, Städtisches Museum, Schwäbisch Gmünd

-

ZERO, Städtisches Museum, Ulm

-

1986Oskar Holweck und Peter Royen, Galerie La Cité , Luxembourg/LU

-

Enzweiler, Holweck, Rompza, Staudt, Kimberlin Exhibition Hall, Leicester/UK

-

Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza, Galerie Hoffmann, Friedberg

-

Kunstmesse (vertreten durch Gallery 44, Kaarst), Chicago/USA

-

Museum Bellerive, Zürich/CH

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

I. Internationale Biennale für Papierkunst, Leopold-Hoesch-Museum, Düren

-

1987Musée des arts décorativs, Lausanne/CH

-

Galerie Muda 2, Hamburg (mit Uecker, Valenta, Kubiak)

-

Museum für Verkehr und Technik, Berlin

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Moderne Galerie, Saarlandmuseum, Saarbrücken

-

1988Ruhrfestspiele, Städtische Galerie, Recklinghausen

-

II. Internationale Biennale der Papierkunst, Leopold Hoesch Museum, Düren

-

Deutscher Künstlerbund, Stuttgart

-

ZERO, Galerie Schoeller, Düsseldorf

-

Galerie Wahlandt im Städtischen Museum, Schwäbisch Gmünd

-

ZERO, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

-

II. Internationale Biennale der Papierkunst, Nordjylands Kunstmuseum, Aalborg/DK

-

Galerie Mulda 2, Hamburg

-

ZERO, Fondación Juan March, Madrid/ES

-

1989Galerie Wahlandt, Stuttgart

-

II. Internationale Biennale der Papierkunst, Kyoto Museum, Kyoto/JP

-

Sammlung Westermann, Fellbach

-

Darmstädter Sezession, Mathildenhöhe, Darmstadt

-

II. Internationale Biennale der Papierkunst, The Hall of Awa Japanes Hand-Made Paper, Tokushima/JP

-

Zentrales Künstlerhaus am Krimwall, Moskau/UdSSR

-

II. Internationale Biennale der Papierkunst, The Azabu Museum of Arts and Crafts, Tokyo,/JP

-

Kunstverein Bremen, Kunsthalle, Bremen

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Bürgerhaus, Neunkirchen

-

ART COLOGNE 89 (vertreten durch Galerie Wahlandt, Köln), Köln

-

Maison des Cultures Frontières, Merlebach/FR

-

1990Art Frankfurt (vertreten durch Galerie Witzel, Wiesbaden), Frankfurt a. M.

-

DRUPA (vertreten durch Papierfabrik Scheufelen), Essen

-

Galerie Neher, Essen

-

Kunsthaus, Hamburg

-

Galerie Hoffmann, Friedberg

-

Schloss Faber-Castell, Stein bei Nürnberg

-

BP-Haus, City Nord, Hamburg

-

Art Basel 21' 90 (vertreten durch Galerie Wahlandt, Stuttgart), Basel/CH

-

Museum im Mia Münster Haus, St. Wendel

-

Städtische Galerie Ravensburg

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

Deutscher Künstlerbund, Berlin

-

Galerie Swetec, Düsseldorf

-

1991Neckarwerke, Göppingen

-

Sammlung Lütze III, Mannheimer Kunstverein, Mannheim

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Schloss Mainau

-

Art Frankfurt (vertreten durch Galerie Witzel, Wiesbaden), Frankfurt a. M.

-

Darmstädter Sezession, Mathildenhöhe, Darmstadt

-

Manés Kunsthalle, Prag/ ČSSR

-

Esslinger Kunstverein, Esslingen

-

Art Basel 22' 91 (vertreten durch Galerie Wahlandt, Stuttgart), Basel/CH

-

Deutscher Künstlerbund, Kunsthalle Darmstadt

-

Tiroler Landesmuseum, Ferdinandeum, Innsbruck/AT

-

Museum im Mia Münster Haus, St. Wendel

-

Kunstverein Augsburg

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Moderne Galerie, Saarlandmuseum, Saarbrücken

-

Galerie der Stadt, Marstall des Schlosses, Rastatt

-

ART COLOGNE 91 (vertreten durch Galerie Wahlandt, Köln), Köln

-

Neuer Kunstverein Jesuitenkirche, Aschaffenburg

-

1992Galerie Neher, Essen,

-

Städtische Galerie Villa Zanders, Bergisch Gladbach

-

Sammlung Lenz, Schönberg, Galeria Zacheta, Warschau/PL

-

Staatliches Museum, Schwerin

-

Art Frankfurt (vertreten durch Galerie Witzel, Offenbach), Frankfurt a. M.

-

ZERO, Galerie Neher, Essen

-

Städtische Galerie im Prinz Max Palais, Karlsruhe

-

Galerie Swetec, Griesheim

-

ZERO, Galerie Heseler, München

-

ART COLOGNE 92 (vertreten durch Galerie Wahlandt, Köln), Köln

-

Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

ZERO, Mittelrhein Museum Koblenz

-

1993Flottmannhallen, Herne

-

Sammlung Westermann, Städtische Galerie, Rastatt

-

Galerie Seippel, Köln

-

Darmstädter Sezession, Mathildenhöhe, Darmstadt

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis

-

Galerie für Atelier und Bühnenkunst, Bad Dürckheim

-

Kunstverein Speyer

-

Galerie Heseler, München

-

ART COLOGNE 93 (vertreten durch Galerie Wahlandt), Köln

-

1994Kulturzentrum Bosener Mühle, Bosen (mit Christiane Mewes)

-

Galerie Witzel, Wiesbaden

-

Kunstverein Speyer

-

Neckarwerke, Fellbach

-

Galerie Spielvogel, München

-

1995Galerie Edith Wahlandt, Stuttgart

-

Art Frankfurt (vertreten durch Galerie Hoffmann, Friedberg), Frankfurt a. M.

-

Darmstädter Sezession, Mathildenhöhe, Darmstadt

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Moderne Galerie, Saarlandmuseum, Saarbrücken,

-

ZERO, Galerie der Stadt Esslingen, Villa Merkel, Esslingen

-

1996ZERO, Museion, Bozen/IT

-

Kunstverein Villa Streccius,Landau

-

Galerie Hoffmann, Friedberg

-

Galerie Spielvogel, München

-

Albert-Weisgerber-Museum, St. Ingbert

-

Deutscher Künstlerbund, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

-

1997Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

-

Galerie Franz Swetec, Düsseldorf

-

Galerie Hoffmann, Friedberg

-

"Kunstszene Saar", Landeskunstausstellung, Albert-Weisgerber-Museum, St. Ingbert

-

ART COLOGNE 97 (Einzelschau der Galerie Swetec), Köln

-

Galerie Spielvogel, München

-

2009"Drawing Sculpture", Daimler Contemporary, Tiergarten, Berlin

-

2011"Papier Konkret", Galerie St. Johann, Saarbrücken, Galerie Ruhnke, Potsdam

-

"Edition galerieampavillon 2011 - Graphik von saarländischen Künstlern", galerieampavillon, Saarbrücken

-

2012"Papier Konkret", Galerie Grewenig/Nissen, Heidelberg

-

"Konkret. Das kleine Format", Galerie St. Johann, Saarbrücken

-

"Saarland. Kunst der 50er Jahre / L'art des années 50", Saarland.Museum, Saarbrücken

-

2013"The Sixties: Art and Culture of the 60ies in Germany", Daimler Contemporary, Berlin

-

"Paper Worlds II: World of Paper II", Galerie Renate Bender, München

-

2014"Zero Era: Mack and His Artist Friends", Beck & Eggeling Düsseldorf

-

2015"Die Sammlung Klütsch", Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen, Saarlouis

-

"ZERO. Die internationale Kunstbewegung der 1950er und 1960er Jahre", Martin Gropius Bau, Berlin

-

"ZERO – Let us explore the stars", Stedelijk Museum, Amsterdam/NL

-

2016"less is more", mediArt, Luxembourg/LU

-

"Cut, Folded, Pressed & Other Actions", David Zwirner, New York/USA

-

2017"Serielle Formationen. 1967/2017", Daimler Contemporary, Berlin

-

"Socle du Monde 2017", Herning Museum of Contemporary Art, Herning/DEN

-

2018"vielschichtig”, galerie hoffmann, görbelheimer mühle, Friedberg/Hessen

-

"Visual Play", Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen am Rhein

-

"Thomas Lenk & Friends", Galerie Schlichtemaier, Schloss Dätzigen

-

2019"Manzoni in Holland", Stedelijk Museum Schiedam, Schiedam/NL

-

2020"The Sky as a Studio. Yves Klein and his contemporaries", Centre Pompidou Metz, Metz/FR

-

"NEU AUFGESTELLT", Kunstmuseum Villa Zanders, Bergisch Gladbach

-

2021"ONE ZERO ZERO - Rudolf Englert zum 100. Geburtstag", Kulturgeschichtliches Museum, Museumsquartier Osnabrück

-

"Nothing to see ness, Leere/Weiß/Stille", Akademie der Künste Berlin

-

"PAPERART: Oskar Holweck. Jonathan Callan", Galerie Martin Kudlek, Köln

-

2022"Epoche ZERO. Die Sammlung Lenz Schönberg zu Gast", Kunstmuseum Ahlen

-

"ZERO a new spirit of art", Galerie Maulberger, München

-

"Galerie Martin Kudlek is showing Oskar Holweck and Simon Schubert", Gallery Swap Paris – Cologne / Échange de galeries Paris – Cologne, Galerie Eric Mouchet, Paris

Werke in Sammlungen

- Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

- DaimlerChrysler Collection, Berlin

- Sammlung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

- Museum Kunstpalast Düsseldorf

- Museum Folkwang, Essen

- Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern

- Kaiser-Wilhelm-Museum, Krefeld

- Sammlung Lenz, Kronberg

- Museum für Papier- und Buchkunst Lenningen

- Schloss Morsbroich, Städtisches Museum Leverkusen

- Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus, Ludwigshafen am Rhein

- Deutsches Museum, München

- Bayerische Staatsbibliothek, München

- Städtische Galerie Fruchthalle, Rastatt

- Saarlandmuseum, Saarbrücken

- Historisches Museum Saar, Saarbrücken

- Regierung des Saarlandes, Saarbrücken

- Stadt Saarbrücken

- Sparkasse Saarbrücken

- Agentur für Arbeit, Saarbrücken

- Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken

- Laboratorium - Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Saarlouis

- Staatsgalerie Stuttgart

- Sammlung Lütze II, Stuttgart

- Ulmer Museum

- Kunsthaus Zürich

Werke im öffentlichen Raum

- Überroth/Saar, Kapelle, Deckenmalerei, Fresko, 8,00 x 4,00 m, 1951

- Rohrbach/Saar, Friedhofskapelle, elf Buntglasfenster, Mosaik (Keramik), 3,00 x 2,50 m, Messingkreuz 2,50 x 2,00 m, Deckengestaltung, 1954

- Rohrbach/Saar, Friedhofskapelle, Mosaik: "Pietà" (Keramik) für die Aussenwand, 1955

- St. Ingbert, Pasteurstraße 20, Wohnhaus, Sgraffito in Verbindung mit Glasbausteinen, 1955

- Homburg, Christian von Mannlich-Gymnasium, Wandgestaltungen, Metall, Holz, Leinwand, Ölfarben, 1955

- Ensdorf, Marienkapelle, zwei Mosaiken für Außenwände: "Maria - Königin des Friedens", ca. 3,50 x 5,00 m (Westfassade), "Auferstehung" (Ostfassade), 1956

- Kleinblittersdorf, Kriegergedächtniskapelle, Lichtwände, 1957

- Saarbrücken, St. Mauritius, Taufsteindeckel, Messing, blaues Schmelzglas, 1957

- Illingen, Krankenhauskapelle, Betonglaswand und 15 Betonglasfenster, ca. 4,00 x 12,00 m, 1958

- Neunkirchen-Wellesweiler, St. Johannes, Tabernakel, Messing, 0,30 x 1,00 x 0,50 m, und Taufsteindeckel, Messing, Durchmesser 0,40 m, 1960

- Merzig, Peter-Wust-Gymnasium, Eingangshalle, Mobile, Aluminiumblech, 8,00 x 2,50 m, 1963

- Fechingen, St. Martin, farbige Lichtwände, Milchglas, Beton, blaue Keramikplatten, 1964

- Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Dachterrasse von Bau 16.1, Mobile, acht drehbare Kreisscheiben in Holzrahmen, ca. 3,50 x 20,00 m (zerstört), 1964

- Rohrbach/Saar, Neues Rathaus, Eingangshalle, Wandgestaltung, Kupferblech, 3,50 x 6,00 m

Bibliografie: Eigene Schriften

- Sehen. Faltblatt zur Ausstellung "Sehen". Volkshochschule Köln. Köln 1966, Kunstgewerbemuseum Zürich 1967, College of Art Middlesborough. 1968

- Grundlehre. In: Festschrift Fachhochschule des Saarlandes. Saarbrücken 1976, S. 107-112

- Stichworte zu meiner Arbeit mit Papier. In: Faltblatt: Papier - Werkstoff der Elektrotechnik einmal anders betrachtet. BBC Hannover 1978. Hannover 1978

- Stichworte zu meiner Arbeit mit Papier. In: Faltblatt Oskar Holweck. Kunst und Kunstgewerbemuseum Pforzheim. 1978 (Wiederabgedruckt in: Faltblatt Galerie Swetec. Düsseldorf 1979)

- Stichworte zu meiner Arbeit. In: Kunstreport 3, 80, 28. Jahresausstellung des Deutschen Künstlerbundes. Auf Papier, mit Papier - Material Elementar. Kunstverein Hannover. Hannover 1980

Bibliografie: Monografien

- Sehen - Grundlehre von Oskar Holweck an der Staatlichen Werkkunstschule Saarbrücken. Mark Buchmann, Kunstgewerbemuseum und Kunstgewerbeschule Zürich (Hg.). Zürich 1968. Mit Beiträgen von Mark Buchmann, Robert Sessler: Vorwort, S. 2; Max Bense: Rationale Grundlegung der Kunst, S. 4 f.; Oskar Holweck: Grundlehre an der Staatlichen Werkkunstschule Saarbrücken, S. 6-57

- Oskar Holweck Arbeiten von 1956-1980. Galerie St. Johann (Hg.). Saarbrücken 1974. 3. Auflage 1980, o. S. Mit Beiträgen von Peter Iden: Oskar Holweck; Hans Peter Riese: Galerie Wahhlandt, Schwäbisch Gmünd: Für Oskar Holweck; Dietfried Gerhardus: Erneuerung der Sprachlichkeit: Papier als künstlerisches Medium. Für Oskar Holweck zur Verleihung des Kunstpreises des Saarlandes 1978; Fritz Seitz, Hamburg: Für Oskar Holweck zum 13. Mai 1972; Georg-W. Költzsch: Verleihung des Kunstpreises des Saarlandes Laudatio

- Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Oskar Holweck Werkverzeichnis der Zeichnungen 1956-1980. Saarbrücken 1986. Mit Beiträgen von Sigurd Rompza: Vorwort, S. 4; Christina Weiss: Alphabete des Sehens. Zu den Tuschezeichnungen Oskar Holwecks, S. 57; Matthias Bleyl: Zeichnung als Spur. Zur Handschriftlichkeit grafischer Prozesse, S. 7-10; Lorenz Dittmann: „Sehe mit Fühlendem Aug…“. Zu Oskar Holwecks Zeichnung, S. 11-15; Maly Gerhardus: Bildkünstlerisches Handeln: Von der „Ansprache an das Material“. Zur Material-Erschließung. Zu Oskar Holwecks Zeichnungen, S. 16-19; Dietfried Gerhardus: Der Mensch in der Konkreten Kunst. Ein argumentierendes Essay. Oskar Holweck zum 60. Geburtstag, S. 19-26

- Oskar Holweck Arbeiten mit Papier. Saarbrücken 1985. Mit Beiträgen von Georg-W. Költzsch: Arbeiten mit Papier, S. 4-9; Meinrad Maria Grewenig: Gestalt und Bildlichkeit bei Oskar Holweck. Räumliches als Sehform des Papiers, S. 13-31

- Oskar Holweck, Arbeiten 1956-1994. Mittelstadt St. Ingbert in Zusammenarbeit mit Quadrat Bottrop-Josef Albers Museum (Hg.). Bottrop-St. Ingbert 1995. Mit Beiträgen von Hans Peter Riese: Formen dem Papier entreißen. Beharrliche Arbeit am Material: Oskar Holweck wird siebzig, S. 8 f.; Lorenz Dittmann: Zum Werk Oskar Holwecks, S. 10-17

- Oskar Holweck - Von Tag zu Tag. Tuschen 1956-1959. Saarland Museum Saarbrücken 1997. Mit einem Beitrag von Ernst-Gerhard Güse: Oskar Holweck - Zeichnungen als Tagebuch, S. 3-10

- Marco Bertazzoni: Oskar Holweck. Sein Werk und dessen Entstehung. Saarbrücken 2004

- Oskar Holweck. Arbeiten mit Papier. Saarländisches Künstlerhaus Berlin, Saarbrücken 2005. Mit einem Beitrag von Ernest W. Uthemann: Oskar Holweck - Gestalt mit Papier, S. 2-4

- Oskar Holweck. Kunstpreis des Saarlandes 1978. Saarbrücken 2007. Mit einem Beitrag von Josef Jochem: Ausschnitt aus der Rede zur Verleihung des Kunstpreises; einem Gespräch mit dem Kunstpreisträger; Stimmen zu Künstler und Werk

- Wolfgang Birk, Bernd Philippi (Hg.): Holweck erleben. Saarbrücken 2008. Mit Beiträgen von Hans-Peter Riese: Beharrliche Arbeit am Material: Oskar Holweck wird siebzig, S. 8-13; Oskar Holweck: Gedanken zu meiner Arbeit, S. 14-17; Bernd Philippi: Oskar Holweck: Forscher-Künstler-Lehrer, S. 18-21

Bibliografie: Sammelschriften

- K. F. Ertel: Katalog ZERO vol. 2. Düsseldorf 1958

- neue gruppe saar. Saarbrücken 1958, o. S.

- K. F. Ertel: Oskar Holweck. In: nul = 0. No. 1. Arnheim 1961

- Georg-W. Költzsch: Die Fenstergestaltung in der neuerbauten Pfarrkirche Maria-Hilf zu Fechingen. Ein Werk Oskar Holwecks. In: Saarheimat Heft 9. Saarbrücken 1965

- Karl August Schleiden: sehen. In: Saarheimat Heft 1 1967, 3-7

- Thomas Dawo: "Sehen". Werk und Zeit. In: Monatszeitschrift des Deutschen Werkbundes, Februar 1967

- Günther Glückert: "Sehen". Grundlehre von Oskar Holweck. In: Format. Zeitschrift für visuelle Kommunikation 10, 3. Jg., 2. Viertel 1967

- Fritz Seitz: Elemente und Funktion - zur Grundlehre von Oskar Holweck. In: Format. Zeitschrift für visuelle Kommunikation 10, 3. Jg. 2. Vierteljahr 1967

- Kunst am Bau im Saarland. Herausgegeben von der Architektenkammer des Saarlandes. Saarbrücken 1970, Nr. 20-23

- Fritz Seitz: Von der Grundlehre zu den Grundlagen. In: Format. Zeitschrift für visuelle Kommunikation 1971

- Helmut Hartwig: Zur Ideologiekritik von SEHEN-LERNEN. Oskar Holwecks Grundlehre. In: Ehmer, H. K. (Hg.): Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewußtseins-Industrie. Köln 1971

- Felicitas Frischmuth: Kontrollierte Spontaneität. Zur Ausstellung von Oskar Holweck. In: Saarheimat, Heft 8, Saarbrücken 1972, S. 162

- Neue Gruppe Saar, Städtisches Museum Simeonstift. Trier, Saarbrücken 1975, o. S.

- Sigurd Rompza: Oskar Holweck – ein Monografie der Galerie St. Johann. In: Saarheimat Heft 6, Saarbrücken 1975, S. 124

- Reißcollagen Reißobjekte. Oldenburger Kunstverein. Oldenburg 1977, o. S.

- Deutsche Handzeichnung heute. Saarbrücken 1977, Nr. 15

- Sigurd Rompza: Oskar Holweck – Reißobjekte und Reißcollagen. In: Saarheimat Heft 12, Saarbrücken 1977, S. 257

- Walter Schmeer: Kunstpreis des Saarlandes 1978 für Oskar Holweck. In: Saarheimat Heft 2, Saarbrücken 1979, S. 29 f.

- Papier als künstlerisches Medium. Ein Beitrag zur exemplifizierten Bildkunst. Saarbrücken 1980, S. 103-109

- 10 Jahre Studio Berggemeinde, Studio Berggemeinde 1980, o. S.

- Relief-Konkret in Deutschland heute. Saarbrücken 1981, S. 71-77

- Kunstsituation Saar. Skulpturen, Objekte, Gemälde, Zeichnungen, Grafik, Fotografien. Saarbrücken 1982, S. 44 f.

- Lorenz Dittmann: Darstellende und "konkrete" Zeichnung. In: Zeichnen Konkret. Saarbrücken 1983, S. 99-111

- Jo Enzweiler, Oskar Holweck, Horst Linn, Sigurd Rompza. Galerie St. Johann. Saarbrücken 1984, o. S.

- Jo Enzweiler, Oskar Holweck, Sigurd Rompza, Klaus Staudt, Reliefs. Saarbrücken 1986, S. 7, 29-33

- Kunstszene Saar. Katalog zur Landeskunstausstellung 1987. Saarbrücken 1987, o. S.

- Hochschule der Bildenden Künste Saar. Saarbrücken 1989, o. S.

- Helga Schmoll gen. Eisenwerth: Skulptur, Plastik und Zeichnungen von Bildhauern des 19. und 20. Jahrhunderts aus der Sammlung der Modernen Galerie des Saarland Museums Saarbrücken. Saarbrücken 1989, 158-160

- Kunstszene Saar. Katalog zur Landeskunstausstellung 1989. Neunkirchen 1989, S. 42 f.

- Sommerausstellung 1990. Arbeiten auf Papier. Herausgegeben von Cornelieke Lagerwaard, Museum im Mia-Münster-Haus. St. Wendel 1990, S. 70 f.

- Kunstszene Saarland, Schloß Mainau 1991. Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Saarlandes (Hg.). Saarbrücken 1991, S. 40-43

- Landesgalerie. Saarbrücken 1991, S. 43-47

- Kunstszene Saar. Katalog zur Landeskunstausstellung 1991. Saarbrücken 1991, S. 56 f.

- Positionen Konkreter Kunst. Stadtgalerie Saarbrücken 1991, S. 18-23

- Only Paper? Städtische Galerie Villa Zander. Bergisch-Gladbach 1992, S. 179-183

- Landeskunstausstellung 1995. Kunst-Szene Saar. Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis. Saarbrücken 1993, S. 62 f.

- Volkmar Dietsch: Oskar Holweck - Buch- und andere Objekte. Beitrag anlässlich des 70. Geburtstags von Oskar Holweck 1994. In: Saarland Museum Saarbrücken, Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Landesinstitut für Pädagogik und Medien, Saarbrücken-Dudweiler, Institut für aktuelle Kunst, Saarlouis (Hg.): Von der Aktion zur Meditation. Saarbrücken 1999, S. 26-29

- Landeskunstausstellung 1995. Kunst-Szene Saar. Saarbrücken 1995, S. 66 f.

- Konkret Konstruktiv. Aus saarländischen Privatsammlungen II. Albert Weisgerber Stiftung, Museum Sankt Ingbert 1996, S. 43

- Landeskunstausstellung 1997. Kunst-Szene Saar. Saarbrücken 1997, S. 58 f.

- Jo Enzweiler (Hg.): Kunst im öffentlichen Raum Band 2. Universität des Saarlandes Campus Saarbrücken und Campus Homburg. Saarbrücken 1999, S. 115

- Kunst - Bau, Kunstsammlung der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Saarbrücken 2000, S. 64-69

- neue gruppe saar. Saarbrücken 2003, S. 19, 100 f.

- Jo Enzweiler (Hg.): sichtbar machen. Saarbücken 2006, S. 125, 127, 150-153, 172, 204 f.

- Ernest W. Uthemann: Oskar Holweck. In: Ralph Melcher (Hg.): Kunstszene Saar 2004 - Im Augenblick. Katalog zur Ausstellung. Saarbrücken 2004, S. 137-155

- ZERO Quadriennale Düsseldorf. Internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre. Düsseldorf 2006, S. 144 f., 295

- Galerie St. Johann 1969-2009. Saarbrücken 2009, S. 31-33

- Meinrad Maria Grewenig (Hg.): Saarland. Kunst der 50er Jahre / L' Art des Années 50. Saarbrücken 2012, S. 8, 16, 52-54

- Zero in Gelsenkirchen 1963/2013. Zurück in die Zukunft. Gelsenkirchen 2013, S. 33

- Leben mit Kunst. Die Sammlung Kaldewey. Saarlouis, o. J., S. 15

- Oranna Dimmig: Kunstlexikon Saar Kunstort Hasenberg Ensdorf/Saar. Saarbrücken 2014, S. 28, 41-44

- Die Sammlung Klütsch. Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis (Hg.). Saarlouis 2015

Quelle

- Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Archiv, Bestand: Holweck, Oskar (Dossier 527)

Redaktion: Michael Jähne, Claudia Maas